2025.01.22

東海の肖像「新たな担い手とともに伝統を守る~川名のひよんどり~」が放送されます。

ケーブルテレビKATCHで好評放送中の『東海の肖像』。

東海地方にゆかりある人物や産業、芸術や文化などの歴史、そしてそれを後世に受け継ぐ取り組みなども紹介しながら、この地方の魅力を発信する本格ドキュメンタリーです。

今回取り上げたのは、浜松市の中山間地引佐町川名で600年の歴史を繋いでいる、国指定重要無形民俗文化財の川名のひよんどりです。

かつては女人禁制の祭りで、その多くを地元の若い男性が担っていましたが、過疎化が棲む近年、保存会を中心に地元小学生や県下の大学生の力を借りて継承しています。

ひよんどりとは「火踊り」が訛ってこう呼ばれるようになったように、祭りの始まりにタイトボシが持つ松明が堂宇に入るのを火取りが阻止するこの場面が、この祭りのハイライトです。

室町時代の応永33年(1426)には、すでに始まっていたとされ、今回で599回目を数えます。

長く井伊家が治めたこの地にある福満寺薬師堂が、川名のひよんどりの舞台です。

井伊直貞による再建と伝えられる福満寺薬師堂には、八日堂という異名があります。

静岡県と愛知県の県境のこの辺りには、日にちを冠した堂宇が点在しており、いずれも修正会が行われていました。

地域の大きな寺から派遣される、同じ僧侶が各地を回ることで修正会が開かれていたと考えられ、川名ではかつて1月8日にひよんどりが開催されていました。

川名のひよんどりの特長は、堂内外陣で禰宜が執り行う神事に対し、内陣では僧侶が読経する神仏習合がみられる点。

続いて禰宜に見守られて外陣では、舞の奉納が行われます。

従来は娯楽要素をあって、舞は地元の若い男性が行っていました。

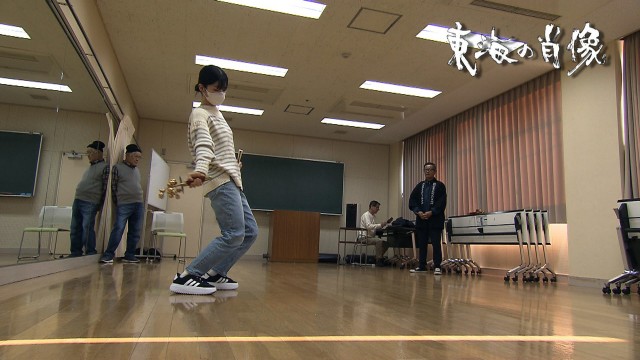

それを近年では、地元の小学生や県下の大学生らが参加するNPO法人によって、一部の演目が伝承されていることが特筆すべき点です。

こうすることで過疎化が進む川名においても、ひよんどりの継承が図られているのです。

番組では今回、12月初めから始まった稽古にも密着し、川名のひよんどりが過疎化や高齢化のなかで、いかに継承されているかに注目します。

全国各地で伝統芸能が継承の危機に瀕するなかで、人手不足を克服して次世代へとつなぐヒントを探ります。

東海の肖像「新たな担い手とともに伝統を守る~川名のひよんどり~」(30分番組)

放送日時は次の通りです。

地上デジタル121ch

1月24日(金)20:30

1月25日(土)5:30

1月26日(日)10:30、23:00

1月27日(月)10:00

1月29日(水)23:00

1月31日(金)20:30

※ほかに2月放送あり

※災害時や特別番組により、放送日時は変更されることがあります。

CS地域情報チャンネルsatonokaでも全国放送!

2月20日(木)19:00 ほか

詳しくはKATCHホームページをご覧ください。